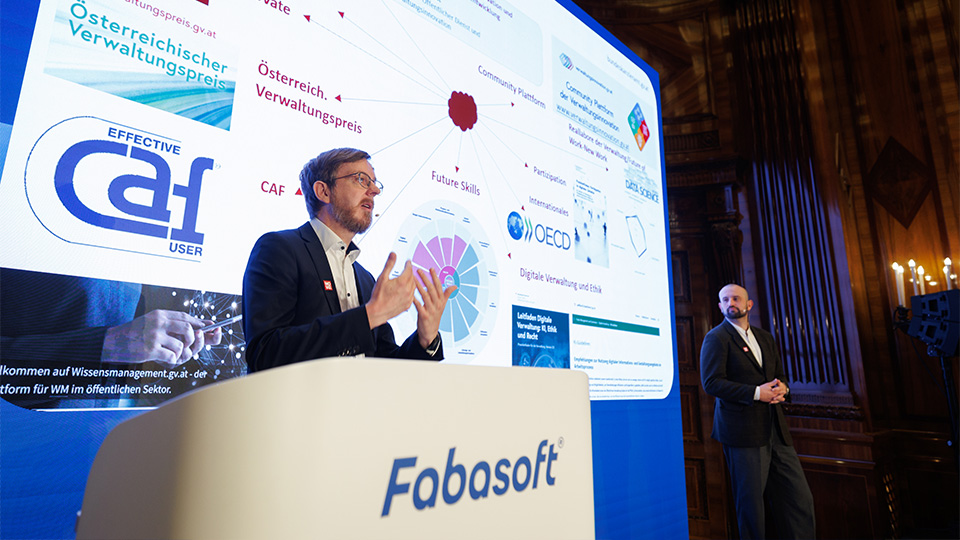

Am Fabasoft eGov-Day in Wien zeigten Abteilungsleiter MinR Ralf M. Tatto, BA MA MA und Verwaltungsinnovationsreferent Benedikt Montag, MSc aus der Abteilung III/9 Verwaltungsinnovation und strategische Organisationsentwicklung des Bundeskanzleramtes in einem spannenden Vortrag, wie die Zukunft der Arbeit in der österreichischen Zentralverwaltung gestaltet wird.

Neue Technologien, steigende Komplexität und gesellschaftliche Veränderungen stellen den öffentlichen Dienst vor neue Herausforderungen. Effizienz, Bürgernähe und digitale Kompetenzen gewinnen an Bedeutung. Gleichzeitig berücksichtigen Verantwortliche ethische, rechtliche und sicherheitstechnische Aspekte, um das Vertrauen in die Verwaltung zu sichern. [1]

Digitalisierung und KI als Treiber der Transformation

Digitale Technologien prägen den Wandel aktiv. Roboter, KI, vernetzte intelligente Geräte und digitale Plattformen erleichtern die tägliche Arbeit, automatisieren Routineaufgaben und werten große Datenmengen aus.[2]

In Österreich setzen Behörden bereits heut KI aktiv ein[3]. Zusätzlich nutzen sie auch E-Government-Plattformen wie ELAK, ELGA und das Unternehmensserviceportal. Diese Technologien helfen, Abläufe effizienter zu gestalten und Services für Bürger:innen zu verbessern. [4]

Der verantwortungsvolle Einsatz von KI erfolgt nach klaren Richtlinien: Mitarbeitende nutzen nur Inhalte, die in Bezug auf Datenschutz rechtlich sicher sind, prüfen die Ergebnisse kritisch, setzen KI gezielt ein und trennen private von dienstlichen Anwendungen. Diese Vorgaben sichern Ethik, Recht und Nachhaltigkeit bei der Arbeit mit KI.[5]

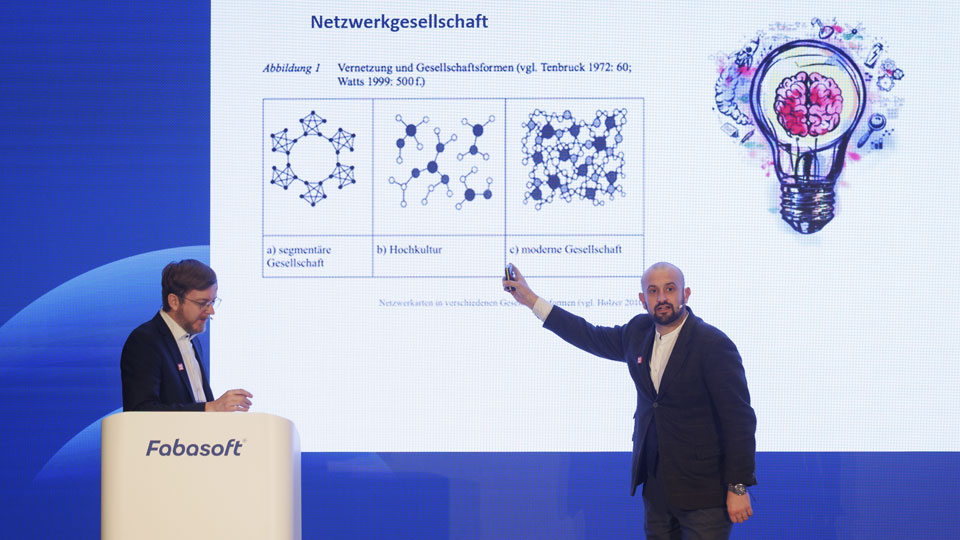

Partizipation und agile Arbeitsmodelle

Die Verwaltung modernisiert ihre Arbeitsorganisation. In Reallaboren testen Teams neue Arbeitsweisen, agile Methoden und digitale Tools. Stakeholder bringen unterschiedliche Perspektiven ein, und die Teams dokumentieren die daraus gewonnenen praxisnahen Erkenntnisse in strukturierten Prozessen, Leitfäden und Entscheidungshilfen. Die Auswirkungen von innovativen Ideen werden so strukturell analysiert und aufgearbeitet, damit auch andere Organisationseinheiten die erprobten Innovationen erfolgreich anwenden können.[6]

Kontinuierliche Weiterbildung, modulare Lernangebote und digitale Trainings stärken die Kompetenzen der Mitarbeitenden und ermöglichen den sicheren Umgang mit neuen Technologien.[7] Die Kombination aus Technologie, Partizipation und Ethik ermöglicht eine Verwaltung, die innovativ, effizient und verantwortungsbewusst und dienstleistungsorientiert agiert und zugleich die digitale Souveränität aktiv wahrt.[8]

[1] (Veit et al. 2019, S. 388; Walwei 2021, S. 4; OECD 2019, S. 19-21).

[2] (vgl. Walwei 2021, S. 4)

[3] (https://www.digitalaustria.gv.at/verwaltung/meilensteine-der-digitalisierung.html).

[4] (Gabmayer et al. 2020, S. 6).

[5] https://oeffentlicherdienst.gv.at/verwaltungsinnovation/digitale-verwaltung/ki-guidelines

[6] (BMKÖS III/9, 2023).

[7] (OECD 2019, S. 19-21; Schophaus 2018, S. 11-12)

[8] (Walwei 2021, S. 4; Gabmayer et al. 2020, S. 6)